●伊自良大実柿の来歴や特徴

◆伊自良大実柿の来歴

「伊自良大実(いじらおおみ)」は岐阜県山県市旧伊自良村で古くから作られてきた完全渋柿の一種で、400~500年も昔に近江(現在の滋賀県)から接ぎ木によって伝わったとも言い伝えられており、この「近江(おうみ)」から伝わったということが名称の「大実(おおみ)」の由来と言われています。

本格的に栽培されるようになったのは大正時代末期ごろとされ、その後昭和初期までは盛んに作られ、連柿という干柿に加工されていました。ところが様々な美味しい柿の品種の登場や後継者不足など色々な要因により栽培数はどんどん減り、現在では産地でしか見ることが出来なくなっています。

「伊自良大実(いじらおおみ)」は飛騨・美濃伝統野菜の一つに認証されています。

◆伊自良大実柿の特徴

「伊自良大実(いじらおおみ)」の果実はやや小ぶりで、果形は縦長で縦断面は楕円形に近く、横断面は円形です。

果皮色は濃い黄色で果粉はやや多い。

果肉は粘質で褐班はなく、糖度は18度前後あり、果汁は少なく、脱渋はやや難しく干柿に適した柿となっています。

写真のものは特に大きいものを撮っていますが、これ以外のものは小ぶりでした。

◆実際に食べてみた伊自良大実柿の食味

自宅で串に刺して干柿にしてみました。サッと熱湯をくぐらせてから干す一般的な方法で硫黄で燻していないため、表面の色は暗褐色になってしまいました。ただ、食べた食感や味は思いのほか美味しく仕上がりました。

むちっとした食感で甘味がかなり強く濃厚です。縦長の種子が5個ほど入っています。

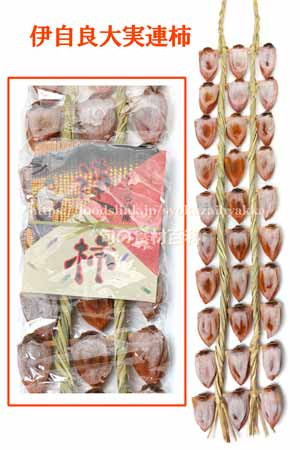

◆伊自良連柿

伊自良連柿、あるいは伊自良大実連柿と呼ばれるものは、この地方で伊自良大実を使った、古くから作られてきた伝統的な干柿で、竹串に専用のかんなで皮をむいた3個の柿を刺し、それを藁で縦に10列繋ぎ、30個で一連とした暖簾状のもので、11月中旬頃になると伊自良の平井地区の家々の軒先にこのオレンジ色の暖簾が並ぶのが風物詩となってきました。

ただ、これも干柿の需要が減ったことや、藁を編むなど技術と手間がかかり、後継者が不足するなど、現在ではわずかしか作られておらず貴重な物となっています。

この伊自良連柿の3つ並ぶ柿には、「親、子、孫」という意味があり、それが何段も連ねることで子孫繁栄の願いが込められているそうで、正月の縁起物としてもお勧めです。

食べてみた食味は、自分で干したものとは全くの別物(当然ですが)で、とっても甘く、食感も柔らかく凝縮された柿の香りが鼻から抜けていき絶品です。

●伊自良大実柿の主な産地と旬

◆主な産地と生産量

伊自良大実柿は岐阜県山県市の伊自良地域でしか作られていない渋柿です。

生産量は極わずかで、ほぼ産地で伊自良連柿に加工されています。

◆伊自良大実柿の収穫時期と旬

伊自良大実柿の収穫は11月上旬から中旬にかけて行われ、収穫後皮をむいて串に刺し、20日間程暖簾状に吊るされて干柿に加工され、12月中旬頃から伊自良連柿として販売されます。

| 品種 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | ||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 伊自良大実柿 | 収 | 獲 | 連 | 柿 | ||||||||

< 出 典 >

※ カキ品種名鑑 遠藤融郎著 日本果実種苗協会 p.104,114

※ 「伊自良大実柿」はじめての山県市めぐり 山県市観光協会事務局ホームページ

当サイトの画像一覧ページにある画像に関しまして、透かしロゴなしの元サイズ画像をご利用になりたい場合はダウンロードサイトからご購入頂けます。そちらに無いものでも各画像一覧からご希望の画像をクリックした際に表示される拡大画像のURLをお問い合わせフォームからお知らせ頂ければアップロードいたします。また、点数が多い場合は別途ご相談にも対応いたします。企業様の場合は請求書・振込払いも可能です。